La complication Répétition Minutes

Vous le savez sans doute, le monde horloger se distingue par différents sons, le plus connu étant bien évidemment le fameux « tic-tac », plus ou moins rapide, de nos chères montres mécaniques et à quartz… Pourtant, au-delà de cette rythmique familière, il existe des sonorités nettement plus mélodieuses, produites par certaines tocantes dotées d'une complication bien particulière : la répétition minutes.

C'est précisément cette fonction horlogère, absolument exceptionnelle, que nous allons explorer dans ce guide, et cela en des termes simples afin de la rendre accessible à toutes et à tous.

La complication Répétition Minutes : c'est quoi ?

Lorsqu'on observe le cadran d'une montre à répétition minutes, rien (ou presque rien) ne permet de la distinguer d'un modèle plus simple, dépourvu de cette fonction. Un indice très discret peut néanmoins mettre la puce à l'oreille… Sur le boîtier se trouve généralement un « curseur » (ou « slider » en anglais), qui peut aussi prendre la forme d'un bouton-poussoir, plus ou moins imposant selon les marques, les modèles et les époques. La plupart du temps, ce dispositif est placé sur le côté gauche du boîtier !

Montre Cartier CPCP Tortue à répétition minutes (Source : Revolution Watch)

Ce détail, en apparence anodin, révèle pourtant une complication qui appartient au cercle très restreint des fonctions horlogères les plus prestigieuses et les plus complexes, tout en restant d'une grande sobriété esthétique. En effet, une montre à répétition minutes abrite un mouvement mécanique dont l'architecture peut compter près de 300 pièces !

Ce mécanisme ingénieux fait de marteaux et de gongs fait sonner, à la demande, les heures, les quarts et les minutes grâce à un fonctionnement que nous détaillerons plus loin dans ce guide. Ainsi, plutôt que de chercher à impressionner visuellement, cette complication ne vise pas à flatter nos yeux mais plutôt… à charmer nos oreilles !

Pour rendre l'indication claire, la montre utilise différents sons afin de distinguer les informations…

- Un son grave pour marquer les heures.

- Une combinaison grave / aigu pour les quarts.

- Un son aigu pour les minutes.

L'activation du mécanisme repose sur le déclenchement du curseur ou du poussoir. Celui-ci doit être engagé entièrement pour que le dispositif fonctionne, sans quoi aucun son ne retentira.

Curseur d'une montre Patek Philippe vintage à répétition minutes (Source : Hodinkee)

Apparue dès la fin du 18ème siècle sur les montres de poche, où l'on retrouvait déjà cette commande extérieure sous la forme d'une tirette ou d'un bouton poussoir, la répétition minutes s'est transmise jusqu'à nos jours. Sur les montres contemporaines, ce système demeure bien sûr fonctionnel, mais il constitue aussi un héritage esthétique précieux, témoin de plusieurs siècles d'ingéniosité horlogère !

Histoire de la complication Répétition Minutes

Pour bien comprendre l'intérêt de la complication répétition minutes, il faut remonter plusieurs centaines d'années en arrière et observer comment les êtres humains vivaient au cours des siècles antérieurs…

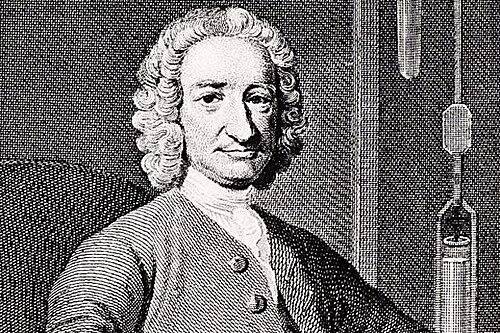

D'après les récits historiques, c'est au cours des 17ème et 18ème siècles que tout commença véritablement. L'invention de cette complication est généralement attribuée à Daniel Quare, un talentueux horloger anglais à qui l'on doit également le placement de l'aiguille des minutes au centre du cadran de nos montres.

Portrait de Daniel Quare, 1649-1724 (Source : Wikipédia)

La toute première montre dotée d'une répétition minutes vit le jour au tout début du 18ème siècle, aux alentours de 1710 pour être précis. Elle fut élaborée à Friedberg, une ville d'Allemagne qui fait aujourd'hui partie de la région du Rhin-Main.

Montre de carrosse par Julien Leroy, circa 1710 (Source : Watchonista)

Connue sous l'appellation de « Montre de Carrosse », cette pièce relativement volumineuse, imaginée par l'horloger Julien Leroy, se présentait sous la forme d'une sphère recouverte d'une membrane de cuir faisant office de protection. Afin de laisser passer le son émis par ce garde-temps innovant, la membrane avait été soigneusement perforée en de multiples endroits.

Le concept novateur de la répétition minutes fut ensuite repris et perfectionné par Thomas Mudge, un autre horloger anglais. Toutefois, malgré ses efforts, l'intégration d'un tel mécanisme dans un garde-temps portatif restait difficile en raison de l'épaisseur trop importante du système émetteur de son.

Portrait de thomas Mudge, 1717-1794 (Source : Antiquarian Horology)

C'est alors qu'intervint le génie d'Abraham-Louis Breguet ! Un horloger français incontournable dont nous avons glissé une anecdote au sein de notre guide sur l'histoire de l'horlogerie… Il repensa totalement l'architecture de la complication en plaçant une partie des composants nécessaires à son fonctionnement sur la périphérie du mouvement. Par ailleurs, il remplaça les cloches traditionnellement utilisées par les horlogers par un ingénieux système de gongs, bien plus plat. Grâce à cette innovation, il réussit à maximiser la finesse du mécanisme et permit ainsi son intégration dans des garde-temps portatifs relativement compacts.

Portrait Abraham Louis Breguet, 1747-1823 (Source : Wikipédia)

C'est donc grâce à son expertise que, dès le 19ème siècle, des montres équipées d'une complication répétition minutes purent voir le jour dans un format plus fin et élégant. Bien souvent, elles prenaient la forme de montres de poche, dont les boîtiers étaient réalisés en or jaune massif, incarnant à la fois la prouesse technique et le raffinement esthétique de leur époque.

Montre à répétition minutes par Nathaniel Wegg, 19ème siècle (Source : Burstow & Hewette)

Nous vous le disions plus tôt, pour comprendre l'intérêt de cette complication sonore, il faut se replonger au cœur de la société d'autrefois et observer la manière dont les individus organisaient leur quotidien. À l'époque, l'église exerçait une influence considérable, elle faisait partie des rares institutions capables de rythmer nos journées grâce à l'usage de sons. Après tout, qui n'a jamais entendu les cloches d'une église marquer les heures ? Nombreuses furent donc les personnes à faire le lien entre cette perception sonore du temps et le symbole de pouvoir alors incarné par l'institution religieuse.

Digression faite, revenons au sujet qui nous intéresse ici vraiment : la complication répétition minutes et l'évolution des montres qui en ont été équipées.

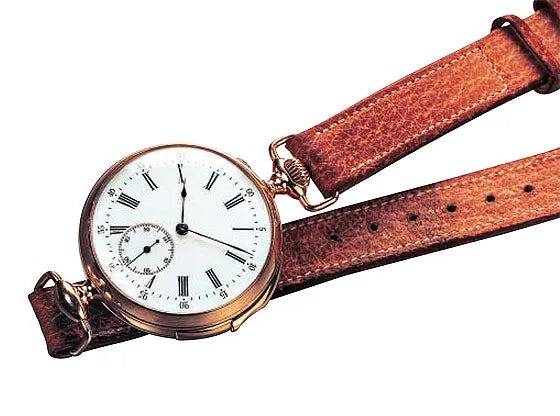

À la fin du 19ème siècle, une pièce novatrice par sa forme fit son apparition : la toute première montre-bracelet au monde équipée de cette complication. Imaginée par les frères Brandt (fondateurs de la célèbre maison Omega), elle fut présentée en 1892. Anecdote intéressante : malgré la création officielle de la marque dès 1848 à La Chaux-de-Fonds, ce garde-temps pionnier ne portait pas encore le fameux logo Omega en forme de fer à cheval !

Première montre-poignet à complication répétition minutes par les frères Brandt, 1892 (Source : WatchTime)

Ce projet de miniaturisation était d'autant plus remarquable qu'en 1892, les montres de poignet n'étaient pas encore démocratisées. Ce n'est véritablement qu'au début du 20ème siècle qu'elles allaient se populariser. En attendant, les montres de poche à répétition minutes continuaient de séduire un public exigeant, en particulier durant la première moitié du 20ème siècle.

Montre de poche Patek Philippe à répétition minutes, circa 1920 (Source : collectability.com)

Dans les années 1920, quelques grandes maisons tentèrent d'attirer le public vers des montres-bracelets dotées de cette complication. Parmi elles, on retrouvait Patek Philippe, Audemars Piguet, mais aussi Cartier, dont les modèles étaient en réalité fabriqués par Audemars Piguet. Lorsque l'on observe ces créations, un détail saute aux yeux : elles adoptaient toutes (ou presque) un style similaire…

Montre de poignet Cartier en platine à répétition minutes, circa 1920 (Source : Monochrome Watches)

Leur boîtier tonneau, associé à des chiffres Breguet stylisés et réalisés en appliqué, traduisait une volonté claire : s'ancrer dans le mouvement Art Déco et coller aux préférences esthétiques de l'époque.

Malgré ce raffinement, les montres à répétition minutes demeurèrent très confidentielles tout au long du 20ème siècle. Peu de manufactures en proposèrent, et elles restèrent des pièces de niche.

Dans les années 1980, Blancpain allait néanmoins relancer l'intérêt de cette complication avec une déclinaison de sa célèbre collection Villeret intégrant la complication.

Blancpain Villeret à répétition minutes, 1989 (Source : Chronext)

Ultra plate, élégante et intemporelle, cette montre s'inscrivait parfaitement dans la philosophie de la maison, rappelons-le, considérée comme la plus ancienne marque horlogère au monde !

Puis, à l'approche du nouveau millénaire, Audemars Piguet présenta une pièce encore plus singulière, combinant répétition minutes et heure sautante. Et si vous ne savez pas exactement ce qu'est cette dernière, pas d'inquiétude, notre guide sur la complication heure sautante est là pour éclairer vos lanternes.

Audemars Piguet réf. 25723, circa 1990 (Source : Pandolfini)

La référence 25723 d'Audemars Piguet illustre bien le retour de la répétition minutes dans l'horlogerie contemporaine. Proposée dans deux versions, l'une en or jaune 750/1000 (18 carats) et l'autre en platine 950/1000, cette montre, bien que sortie dans les années 1990, reprenait admirablement les codes esthétiques des montres des années 1930. Du boîtier aux lignes caractéristiques à la petite seconde, en passant par les chiffres Breguet en applique, tout dans son design évoquait le style des garde-temps du début du siècle dernier.

Dans la même décennie, la manufacture Jaeger-LeCoultre présenta une pièce qui allait marquer les esprits : une édition limitée à 500 exemplaires reconnaissable entre toutes grâce à un détail inédit, une petite ouverture à 5 heures sur le cadran. À travers cette découpe circulaire, le porteur pouvait admirer le régulateur de répétition (appelé aussi « governor ») ainsi que les marteaux chargés de produire le son.

Jaeger-LeCoultre Reverso réf. 270.2.73, circa 1990 (Source : Bonhams)

Il s'agissait de la célèbre Reverso Répétition Minutes réf. 270.2.73, réalisée en or rose 750/1000 (18 carats). Pour célébrer le 60ème anniversaire de son iconique Reverso, Jaeger-LeCoultre avait relevé un défi technique de taille, celui de développer un mouvement mécanique à remontage manuel de forme rectangulaire intégrant pas moins de 306 composants et la fameuse complication. Ce mouvement inédit prit le nom de Calibre 943.

À noter que cette montre était proposée à un tarif qui, dans l'univers très exclusif de la haute horlogerie, la plaçait parmi les répétitions minutes les plus « accessibles » de son époque. Mais soyons clairs, avec un tarif de 98 000 dollars canadiens, elle restait malgré tout hors de portée du commun des mortels.

Dans les années 2000, ce fut au tour d'IWC de suivre une logique similaire en équipant sa légendaire Portugieser (ou « Portugaise ») d'une répétition minutes. La référence 5240 fut ainsi proposée en deux déclinaisons, l'une en or rose et l'autre en platine, toutes deux éditées en séries limitées.

IWC Portugieser référence 5240, circa 2000 (Source : Quill & Pad)

Vous l'aurez compris, la complication répétition minutes est demeurée rare, confidentielle même, au cours du 20ème siècle et du début du 21ème. Pourtant, force est de constater qu'elle regagne aujourd'hui en visibilité. Pour s'en rendre compte, il suffit d'observer les catalogues des grandes manufactures… Les modèles équipés de cette complication se multiplient, même si leurs tarifs demeurent très élevés.

Si vous cherchez actuellement une montre de ce type, vous trouverez des références prestigieuses chez Patek Philippe, Breguet, Girard-Perregaux, Zenith, Cartier, Jaeger-LeCoultre, F.P. Journe ou encore A. Lange & Söhne. Certaines d'entre elles combinent d'ailleurs la répétition minutes à d'autres complications d'exception, comme le tourbillon ou le quantième perpétuel pour atteindre des sommets techniques et esthétiques !

Breguet à complication répétition minutes et tourbillon (Source : Montres-de-luxe)

La maison Breguet illustre parfaitement cette tendance avec des modèles mêlant répétition minutes et tourbillon, un mariage qui relève de la virtuosité horlogère. Mais la plus étonnante reste sans doute la Parmigiani Armoriale, dont le cadran guilloché bleu est totalement dépourvu d'aiguilles et de marquages. Ici, tout se joue au dos du garde-temps…

Montre Parmigiani Armoriale (Source : Ethos Watches)

Flottantes en périphérie, les lettres « H » pour Heures et « M » pour Minutes servent au réglage de la montre, offrant une interprétation radicalement différente de la lecture du temps.

Vous l'aurez compris, la plupart des montres contemporaines dotées d'une répétition minutes ne se contentent plus de cette seule complication. Elles entrent désormais dans une véritable course à l'extraordinaire, où chaque manufacture rivalise d'ingéniosité pour proposer la pièce la plus exceptionnelle, tant sur le plan acoustique que mécanique.

Après ce voyage à travers les siècles, il est temps d'ouvrir le boîtier des montres à répétition minutes et de découvrir comment toute cette magie mécanique opère…

Comment fonctionne la complication Répétition Minutes ?

Maintenant que vous connaissez l'utilité ainsi que l'histoire passionnante de la complication répétition minutes, que diriez-vous de découvrir le fonctionnement même de ce type de mécanisme ? Alors, ne perdez pas de temps et voyez comment toute cette magie opère !

Comment activer la complication répétition minutes ?

Vous vous souvenez, au début de ce guide, nous vous disions que les montres à répétition minutes peuvent être équipées d'un curseur ou bien d'un petit bouton poussoir. Eh bien, sachez que ce petit élément possède non pas une mais bien deux fonctions distinctes…

Curseur d'une montre à répétition minutes (Source : The Naked Watchmaker)

D'abord, il sert à « armer » un ressort-moteur indépendant, spécifiquement dédié à la répétition minutes. Ce choix d'ingénierie est fondamental car il garantit que l'énergie utilisée pour activer la sonnerie ne provient jamais de la réserve de marche principale de la montre (celle qui alimente les aiguilles). Ainsi, même si la montre est faiblement remontée, le mécanisme de sonnerie fonctionnera toujours de façon complète et harmonieuse. C'est ce que l'on appelle l'ingéniosité horlogère !

Ensuite, le curseur ou le poussoir protège le mouvement en imposant un engagement total. Si le geste n'est pas accompli jusqu'au bout, rien ne se passe, ce qui évite tout risque de blocage ou de dommage.

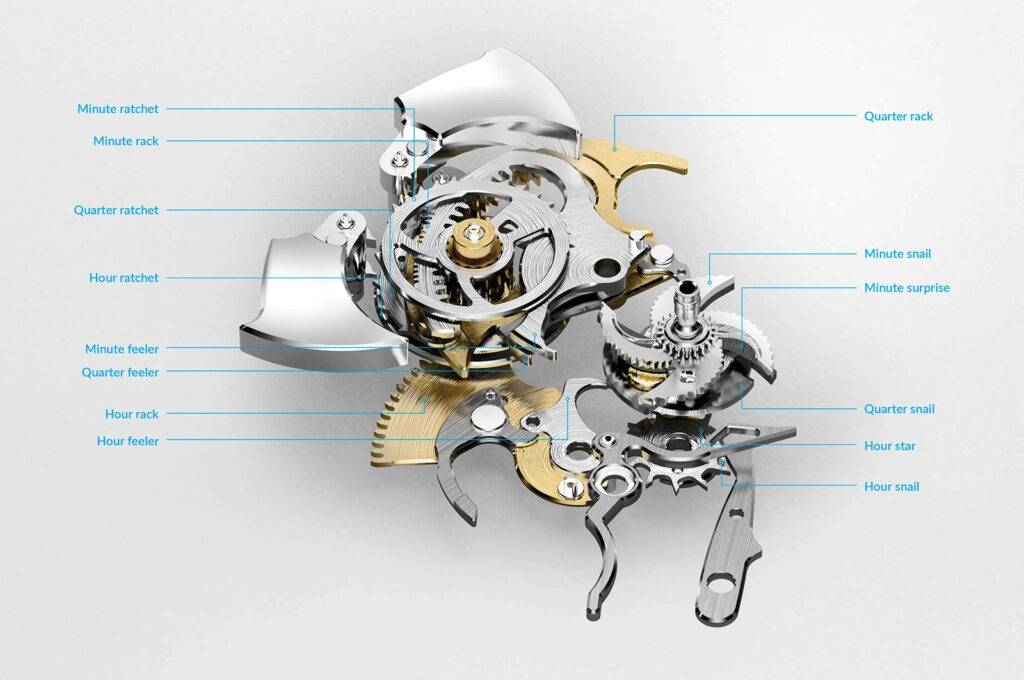

Composants d'une montre Chopard L.U.C. Full Strike (Source : Revolution Watch)

Une fois le système armé, deux autres pièces entrent en action, il s'agit des « râteaux »… Ils sont au nombre de trois et l'on distingue :

- Le râteau des heures (appelé « hour rack » en anglais).

- Le râteau des quarts (appelé « quarter rack » en anglais).

- Le râteau des minutes (appelé « minute rack » en anglais).

Ces trois composants finement dentelés sont, pour ainsi dire, la mémoire du mécanisme puisque leur rôle consiste à lire la position des aiguilles sur le cadran afin de déterminer combien d'heures, de quarts et de minutes doivent être frappés. C'est grâce à eux que le passage du temps peut être converti en signal sonore !

À chaque segment correspond un nombre précis de coups à délivrer. Les râteaux orchestrent ainsi l'ensemble du processus, traduisant la mesure silencieuse du temps en une partition sonore. Mais tout cela ne serait rien sans le système sonore embarqué dans les montres à répétition minutes…

Comment le son de la complication répétition minutes est-il créé ?

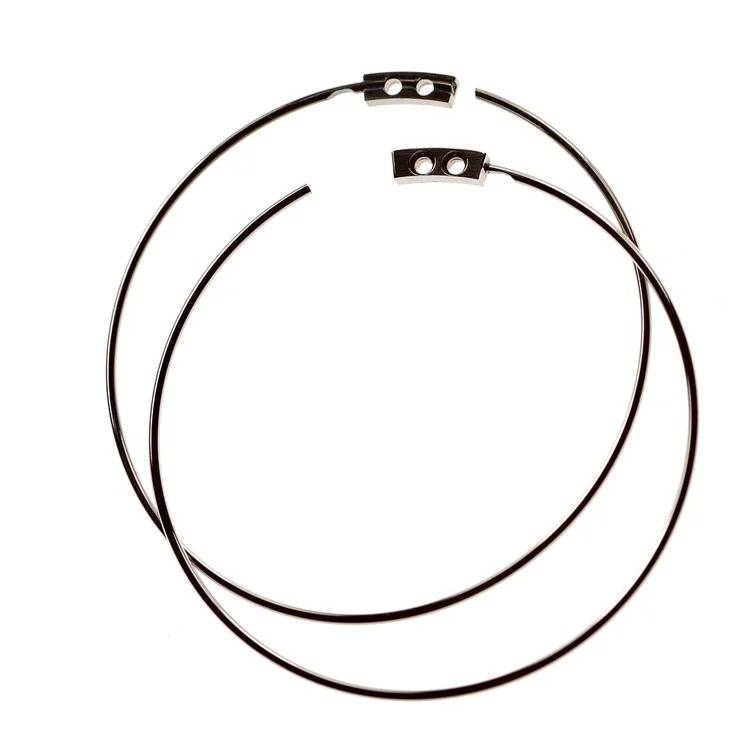

Mais, la magie de la répétition minutes réside surtout dans le passage de la mécanique au son ! Pour parvenir à cela, le système fait appel à deux petits marteaux et à deux gongs miniatures, toujours façonnés dans la plus grande minutie.

Marteaux d'une montre à répétition minutes (Source : The Naked Watchmaker)

Actionnés par le mécanisme, les marteaux viennent frapper les gongs métalliques qui s'enroulent à l'intérieur du boîtier et chaque gong est accordé de manière à produire une note distincte.

- Le premier gong délivre un son grave (pour indiquer les heures).

- Le deuxième gong délivre un son aigu (pour indiquer les minutes).

Et là, on sait ce que vous êtes en train de vous dire… Ce système à deux gongs permet de sonner les heures et les minutes, très bien. Mais qu'en est-il alors de l'indication des quarts ? Eh bien, pour remplir leur fonction, les montres à répétition minutes utilisent une certaine ruse : elles tapent sur leurs deux gongs en même temps… Une action a pour effet de créer un son à mi-chemin entre le grave et l'aigu et qui permet ainsi de sonner les quarts. C'est ingénieux, vous ne trouvez pas ?

Gongs d'une montre à répétition minutes (Source : The Naked Watchmaker)

Mais pour y voir plus clair et comprendre la manière dont une montre à répétition minutes sonne réellement, prenons un exemple concret ! Imaginez-vous en fin de matinée, il est 10h35, vous décidez d'activer le curseur de votre montre à répétition minutes. A ce moment, vous entendrez :

- 10 coups graves (pour les 10 heures).

- 2 coups graves-aigus (pour les 2 x 15 minutes).

- 5 coups aigus (pour les 5 minutes restates).

Si l'on additionne 10 heures, 30 minutes et 5 minutes, on obtient bien 10h35. Bref, votre montre sonne la bonne heure !

Voilà, vous en connaissez désormais un rayon sur cette belle complication horlogère qu'est la répétition minutes. De son utilité à son mode de fonctionnement sans oublier sa riche histoire. Et n'oubliez pas que celle-ci ne se contente pas de sonner les minutes, elle indique aussi les heures et les quarts. Malgré son étonnante discrétion, elle ouvre de nouveaux horizons horlogers en nous offrant la possibilité d'appréhender le temps qui passe de manière absolument unique. Au final, porter une montre à répétition minutes, c'est un peu comme arborer à son poignet un carillon d'église réduit qui aurait la forme d'une montre conventionnelle…

Crédit photo de couverture : Jaeger-LeCoultre