Les montres mécaniques / automatiques

Lorsque l'on discute horlogerie entre passionnés, c'est la plupart du temps autour du sujet des montres mécaniques que l'on échange. La raison à cela ? Ces pièces qui incorporent tout le savoir-faire horloger acquis au travers des décennies, voire des siècles passés, représentent une authentique forme d'excellence.

Les montres mécaniques sont des garde-temps dont le cœur se compose de tout un éventail de minuscules pièces et rouages qui leur permet de prendre vie sous nos yeux parfois ébahis.

Parmi celles-ci, nous distinguons deux grandes familles :

- Les montres mécaniques à remontage manuel.

- Les montres mécaniques à remontage automatique.

Notre guide horloger spécifiquement dédié à leur sujet vous permet d'y voir plus clair et de faire des choix avisés.

Comment remonter une montre mécanique ?

Commençons par le commencement et voyons d'abord ensemble comment fonctionne une montre dite « mécanique ». Rappelons ici qu'aucune pile n'est nécessaire à son fonctionnement, c'est d'ailleurs de là que vient son nom !

Observez une montre de face, et focalisez-vous sur les arrêtes de celle-ci. Vous voyez ce petit bouton dentelé (presque toujours) situé sur son côté droit ? Il s'agit de ce que l'on appelle la « couronne » ou le « remontoir » de la montre.

Couronne/Remontoir de la montre

Si vous tournez ce petit bouton dans le sens horaire, vous entendrez un discret cliquetis et sentirez une légère résistance… C'est normal ! Vous êtes en train de « remonter » la montre, c'est-à-dire de lui donner de l'énergie. Pour imager, en faisant cette action c'est finalement un peu comme si vous la rechargiez. En des termes horlogers, ce que vous êtes en train de faire, c'est d' « armer » (de tendre) le ressort de barillet présent dans le mouvement.

Il s'agit d'une très fine lamelle de métal enroulée sur elle-même et enfermée dans une boîte cylindrique appelée « barillet ».

Barillet d'une montre mécanique (Source : Générale Ressorts)

C'est elle qui emmagasine l'énergie mécanique que vous lui apportez avec vos doigts, un peu comme un réservoir d'énergie. Lorsqu'il est…

- Plein : la montre fonctionne avec sa plus grande précision.

- Presque vide : la montre perd en précision.

- Vide : la montre est à l'arrêt complet.

Certaines montres disposent même d'un petit indicateur permettant de visualiser, d'un simple coup d'œil sur le cadran, l'énergie restante dans le barillet. Pratique, non ?

Indicateur de réserve de marche

Le terme correct permettant de définir l'autonomie maximale d'une montre mécanique est la « réserve de marche ». Pour vous aider à comprendre le concept, voici un exemple : une montre dotée d'une réserve de marche de 38h remontée à fond puis laissée sur une table fonctionnera correctement pendant 38h. Jusque-là, rien de sorcier me direz-vous ! Mais, au-delà de ces 38 heures, la montre continuera encore à tourner pendant un certain laps de temps. Cependant, son fonctionnement sera beaucoup moins précis, d'où l'importance de conserver une quantité d'énergie suffisante dans le barillet. Quelques temps après, la montre finira enfin par s'arrêter totalement.

Deux conseils ici :

- Si vous possédez une montre mécanique à remontage manuel, soyez délicat au moment de la remonter. Si certains mécanismes nécessitent une vingtaine de tours de couronne pour pouvoir être totalement remontés, d'autres requièrent un peu plus d'effort. Il est alors important de veiller à ne pas remonter à bloc une montre mécanique à remontage manuel, c'est-à-dire jusqu'au moment où la couronne ne tourne plus du tout. Pour cela, faites confiance à votre feeling ! Une montre mécanique presque remontée à fond vous le fera sentir, sa couronne deviendra de plus en plus difficile à tourner. C'est parce que son ressort de barillet se tend de plus en plus. Si vous avez, par mégarde, quand même remonté votre montre au maximum, ne forcez surtout par sur la couronne, vous risquerez d'endommager son mouvement. Et là, vous êtes sur la bonne voie pour aller serrer la main de votre horloger !

- Si votre montre mécanique à remontage automatique est à l'arrêt complet, il est nécessaire de l'aider à démarrer et de lui offrir l'énergie nécessaire pour fonctionner dans les meilleures conditions. Pour cela, ne la remontez pas en faisant simplement bouger sa masse oscillante. Cette méthode n'est vraiment pas adaptée, ni recommandée d'ailleurs ! Tournez plutôt d'une vingtaine ou d'une trentaine de tours la couronne afin de suffisamment armer le ressort de barillet. Attention, certaines montres automatiques peuvent présenter des particularités, alors, pour bien faire les choses, reportez-vous aux préconisations émises par la marque. Celles-ci se retrouvent la plupart du temps sur la notice livrée avec votre montre. Une fois la montre démarrée et le ressort de barillet bien armé, vous n'avez plus qu'à régler l'heure. La masse oscillante se chargera, ensuite, de conserver la juste quantité d'énergie nécessaire au bon fonctionnement de la montre.

Comment fonctionne une montre mécanique ?

Maintenant que vous avez compris la manière dont se recharge une montre mécanique, vous vous demandez comment une tocante de ce type parvient à afficher l'heure avec exactitude ? Cela est bien normal !

En réalité, la distribution de l'énergie emmagasinée dans le ressort de barillet se fait par le biais de plusieurs éléments. Vous avez d'ailleurs peut être remarqué que le barillet présente, sur ses flancs, une couronne dentelée, c'est précisément elle qui va transférer l'énergie aux rouages. Les rouages, quant à eux, s'occupent d'envoyer l'énergie dans la montre.

Mais cette énergie, il faut bien pouvoir la contrôler… Autrement, les rouages tourneraient à une allure complètement dérégulée. C'est là que l'échappement entre en jeu !

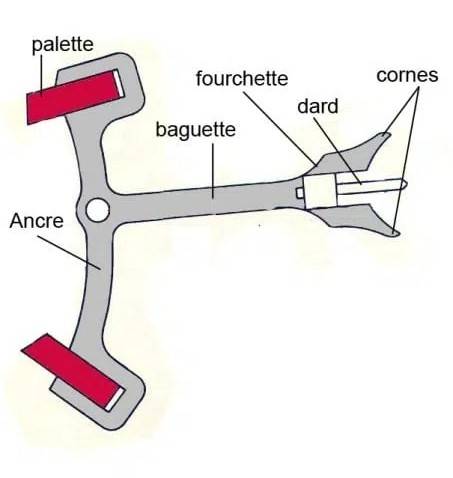

Echappement d'une montre mécanique (Source : Europa Star)

Ce petit ensemble de pièces a pour rôle d'empêcher l'énergie de s'écouler librement, en d'autres termes, il est là pour cadrer tout cela.

La roue d'échappement est connectée, grâce à ses dents, à un élément en forme de « T » appelé « ancre ». Le rôle de ce dernier consiste à bloquer puis à débloquer la roue d'échappement avec ses palettes. Son nom vient d'ailleurs de sa ressemblance avec les ancres marines.

Ancre d'une montre mécanique (Source : Chronotempus)

La fourchette de l'ancre vient ensuite travailler de concert avec un élément que l'on appelle la « cheville du plateau ». De fait, les mouvements en va et vient du balancier, communément décrites par le terme « oscillations », contrôlent directement l'échappement.

Balancier spiral d'une montre mécanique (Source : Wikipédia)

Le ressort spiral, lui aussi réalisé à partir d'un fil de métal enroulé sur lui-même, se charge ensuite de maintenir des oscillations les plus régulières possibles.

Afin de réguler la marche d'une montre mécanique (sa précision), on peut donc jouer sur son ressort spiral. Celui-ci se contrôle à partir d'une « raquette » qui va, en fonction de son orientation, le tendre ou le détendre.

Raquette de réglage d'une montre Omega vintage (Source : Forum A Montres)

C'est pour cette raison qu'il est possible de voir, sur les mouvements mécaniques, les signes « +/- », « F/S » (pour « Fast/Slow ») ou encore « A/R » (pour « Avance/Retard »).

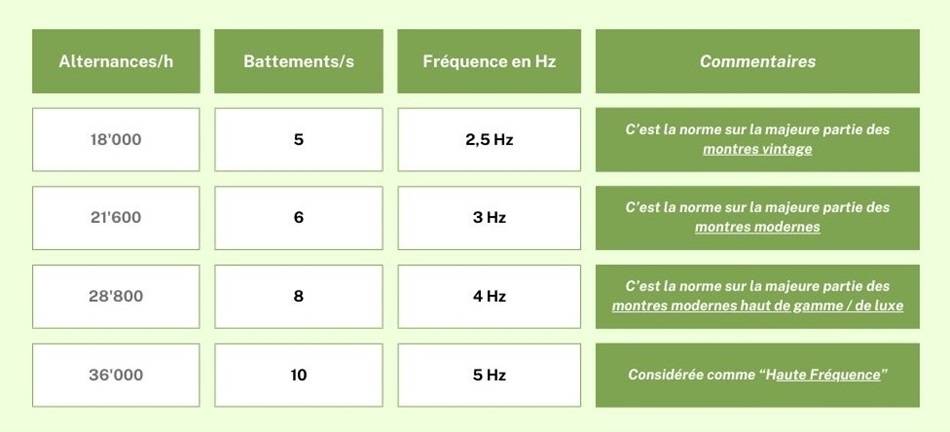

Notez aussi que suivant les mouvements observés, le balancier peut faire entre 18'000 et 28'800 mouvements par heure. On parle d' « alternances par heure » ou de « fréquence de fonctionnement ». Si la plupart des montres du marché font 21'600 alt/h, les modèles mécaniques les plus performants peuvent atteindre une fréquence de fonctionnement de 36'000 alt/h.

En théorie, au plus la fréquence de fonctionnement est élevée, au plus la précision de la montre est importante.

Les fréquences de fonctionnement des mouvements mécaniques

La marche de l'aiguille des secondes appelée « trotteuse » est liée à la fréquence de fonctionnement du mouvement. Comprenez que sur un mouvement fonctionnant à une fréquence de 28'800 alt/h, la trotteuse bouge 8 fois par seconde.

Ainsi, plus la fréquence de fonctionnement d'un mouvement est élevée, plus le déplacement de l'aiguille des secondes est fluide. Sur une montre à mouvement haute fréquence ou « Hi Beat », la trotteuse donne ainsi l'impression de se déplacer sans le moindre à-coup.

Les montres mécaniques à remontage manuel

Les montres mécaniques à remontage manuel sont considérées comme les garde-temps les plus classiques qui soient. En effet, découlant directement des montres de poche d'antan, ces pièces dont le mécanisme ne fonctionne que s'il est remonté à la main ont longtemps été la norme par le passé. Il faut dire que l'immense majorité des montres mécaniques vendues durant la première moitié du 20ème siècle étaient de ce type.

Aujourd'hui, les montres mécaniques à remontage manuel existent toujours bel et bien, mais elles se font sont de plus en plus rares sur le marché du neuf, cela malgré les nombreux avantages qu'elles comportent.

En poursuivant votre lecture, vous découvrirez ainsi tous leurs secrets !

Quand sont apparues les premières montres mécaniques (à remontage manuel) ?

Si vous avez lu notre guide « Horlogerie : histoire et évolutions », vous savez que les montres pourvues d'un mouvement mécanique ne datent pas d'hier.

C'est l'évolution progressive des techniques horlogères, entre la période du Néolithique et le début du 20ème siècle, qui a permis de donner naissance aux premières montres mécaniques à remontage manuel pensées pour être portées au poignet.

Car, souvenez-vous, avant les années 1900, les montres étaient surtout imaginées pour pouvoir être portées dans la poche d'un veston ou bien directement autour du cou.

Bref, l'histoire de ces garde-temps est passionnante !

Montre mécanique (à remontage manuel) : avantages et inconvénients

Comme tout dans la vie, les montres mécaniques à remonter à la main comportent des avantages, mais aussi quelques inconvénients…

AVANTAGES

- Finesse : l'absence de masse oscillante permet d'obtenir des montres extra-plates. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les modèles les plus slims du monde appartiennent, la majeure partie du temps, à cette famille. Si vous êtes curieux, jetez un œil à la Bulgari Octo Finissimo Ultra COSC, à la Piaget Altiplano Ultimate Concept, à la Richard Mille RM UP-01 Ferrari ou bien à la Jaeger-LeCoultre Master Ultra-Thin Squelette, vous risquez d'être surpris !

- Légèreté : les mouvements mécaniques à remontage manuel comportent généralement moins de pièces que ceux à remontage automatique. Cette construction minimaliste permet l'obtention de montres plutôt légères. Un vrai bon point pour toutes celles et ceux qui apprécient les tocantes confortables.

- Durabilité : pour s'en rendre compte, il suffit d'observer la quantité de montres vintage aujourd'hui encore fonctionnelles. S'il est correctement entretenu, un garde-temps de ce type pourra être conservé toute une vie et transmis aux générations futures. Malin, non ?

- Emotion : puisqu'elles nécessitent d'être régulièrement remontées à la main, ces montres procurent une sensation spéciale à leur porteur. Lorsque l'on tourne le remontoir d'une montre mécanique à remontage manuel, on ressent à travers ses doigts que le ressort de barillet se tend de plus en plus. Cette sensation mécanique est d'autant plus forte que nous vivons dans un monde où (presque) tout est désormais électronique.

INCONVENIENTS

- Remontage régulier : le fonctionnement d'une montre de ce type repose exclusivement sur la quantité d'énergie que vous lui apportez. Il sera donc nécessaire de la remonter régulièrement à la main. Pour cela, quelques tours de couronne (chaque jour) suffisent. Mais le tout est d'y penser !

- Fragilité : bien que leur mouvement intègre quasi systématiquement un système antichoc, les montres mécaniques à remontage manuel restent très sensibles aux coups et aux chutes. Si vous portez ce genre de pièce, il vous faudra être un minimum précautionneux afin de ne pas l'endommager.

- Rareté : sur le marché du neuf, l'offre de montres mécaniques dont le remontage ne se fait qu'à la main est aujourd'hui relativement peu abondante. Si c'est précisément ce type de garde-temps que vous cherchez, le monde du vintage pourra se présenter comme votre futur terrain de chasse favori.

Les montres mécaniques à remontage automatique

Les montres automatiques représentent aujourd'hui le type de montres mécaniques le plus répandu.

Par souci de simplicité, on parlera ici de « montre automatique » pour dire « montre mécanique à remontage automatique ».

Ne perdons pas de temps et découvrons ensemble la manière dont les montres automatiques nous sont apparues.

Quand sont apparues les premières montres automatiques ?

Les montres automatiques sont considérées comme une évolution des montres mécaniques à remontage manuel. Mais savez-vous réellement quand est-ce que celles-ci sont apparues ?

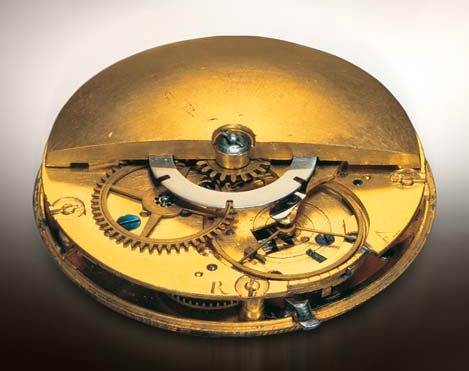

Pour comprendre cela, il est nécessaire de réaliser un petit point historique sur le sujet. Alors préparez-vous à embarquer pour un voyage spatiotemporel, un voyage qui débute précisément en 1777. En effet, c'est précisément à ce moment-là que l'horloger suisse Abraham Louis Perrelet met au point un système à rotor tournant permettant de remonter le mouvement des montres de poche.

Mouvement à remontage automatique par Abraham Louis Perrelet, 1977 (Source : Time Transformed)

Si l'intérêt de ce concept restait assez limité sur les montres à gousset, il en allait complètement différemment pour les montres à porter au poignet. En effet, ces dernières pouvant recevoir jusqu'à 40 000 mouvements de bras au cours d'une seule et même journée, un système à rotor permettant un remontage automatique pouvait leur être particulièrement bénéfique.

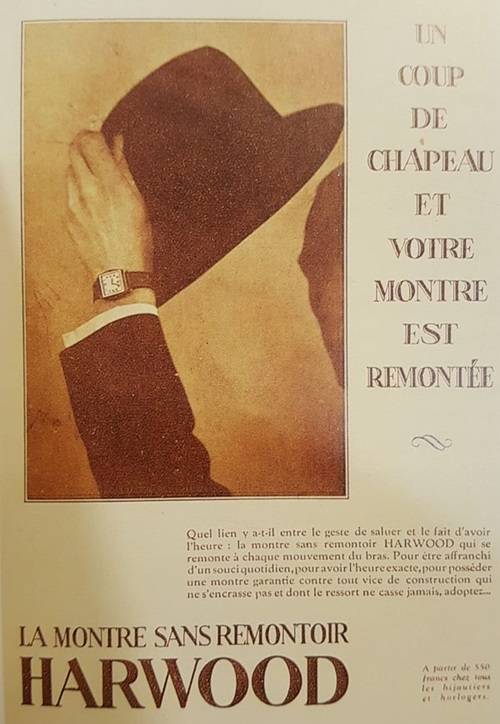

Dans les années 1920, l'horloger britannique John Harwood dépose le brevet d'une montre poignet automatique qui se remonte via une masse oscillante.

Publicité ancienne pour montre automatique Harwood (Source : Paul Bouyssou)

Mais retenez que la masse oscillante intégrée aux montres Harwood ne tournait pas librement au-dessus de leur mouvement, sa course était en fait stoppée par deux amortisseurs.

En 1930, l'horloger et bijoutier français Léon Hatot déposera lui aussi un brevet concernant une montre automatique au fonctionnement un peu particulier. En effet, dans son invention c'est le mouvement entier que se déplace et fait office de masse oscillante.

Montre Rolls ATO par Blancpain (Source : LOT-ART)

Lorsque l'on bouge la montre, son cadran semble ainsi comme flotter sur un axe vertical. Cela est dû à son mouvement coulissant monté sur système à billes. Voici la raison pour laquelle lorsque l'on regarde une montre de ce type, de face, on a l'impression que le cadran se ballade derrière le verre. C'est la maison Blancpain qui lancera la montre de Léon Hatot, une pièce qui prendra le nom de « Rolls Ato ».

Petite anecdote, avec leur conception dépourvue de remontoir, les montres imaginées par John Harwood et Léon Hatot tentaient de résoudre un autre problème rencontré par les garde-temps de l'époque : celui de l'étanchéité.

Un peu plus tard vont apparaître des calibres fortement inspirés du mouvement automatique développé par Harwood. Dans leur architecture, une masse oscillante ou « rotor » se déplace au sein d'un espace limité avant de venir butter contre deux parois amorties.

Si l'appellation « mouvement à pare-chocs » est parfois utilisée pour désigner un mouvement appartenant à cette famille, le terme « mouvement bumper » semble tout de même largement plus répandu dans les conversations.

Mouvement bumper Omega (Source : Goldammer Archives)

Il faut savoir que dans les années 1940 et 1950, les mouvements bumper seront utilisés par de grandes maisons horlogères telles que Mido, Omega, Movado, Fortis, Juvenia, Richard, etc…

En 1931, Rolex dévoilera son premier mouvement perpétuel, le cal 620, et 2 brevets le concernant seront déposés au cours de l'année 1933. Le rotor, ici placé en position centrale, tourne librement et remonte ainsi la montre de manière perpétuelle, d'où le nom « Rolex Perpetual ».

Mouvement automatique Rolex 620 (Source : Rolex)

C'est le calibre Rolex 620 qui, avec sa masse oscillante totalement libre, a servi de base à tous les mouvements automatiques dont on dispose aujourd'hui. Mais, bien qu'innovant, le mécanisme de la marque à la couronne comportait une limitation technique de taille : son rotor ne remontait la montre que lorsqu'il tournait dans un sens précis.

Il faudra attendre les années 1940 pour voir apparaître sur le marché un mouvement automatique dont le rotor permet de recharger la montre, quel que soit le sens dans lequel il tourne.

Ce calibre, développé par Felsa, prend le nom de « Bidynator » et il se décline en deux versions : le F 690 (sans dateur) et le F 692 (avec dateur).

Vue éclatée d'un mouvement Felsa Bidynator (Source : Jacques Etoile)

Plusieurs maisons horlogères importantes comme Breitling, Arsa, Onsa ou encore Eberhard & Co. adopteront ce type de mouvement.

Dans les années 1950's va apparaître un tout nouveau type de mouvement automatique équipé d'une mini masse oscillante appelée « micro-rotor ». Breveté par la maison suisse Universal Genève en 1954, ce calibre présente une architecture particulière en ce sens où la masse oscillante est directement logée dans le mouvement. Pour réaliser cet exploit, la taille du rotor doit être drastiquement réduite, c'est pour cela que l'on parle de micro-rotor.

Mouvement à micro-rotor Universal Genève (Source : Montres de luxe)

En 1957, les marques Buren et Piaget se lancent aussi dans l'aventure, ce qui aidera à populariser le concept aux yeux du grand public.

Avec leur discrète masse oscillante, les mouvements micro-rotor affichaient un profil fin, ils étaient ainsi souvent sélectionnés dans le but d'élaborer les montres automatiques les plus plates de l'époque.

Montre Universal Genève White Shadow à micro-rotor (Source Adam vintage)

Certains modèles vintage de la ligne Shadow de chez Universal Genève peuvent ici être cités à titre d'exemples.

Leur architecture singulière combinait l'avantage de finesse offert par les mouvements à remontage manuel à la praticité proposée par les mouvements à remontage automatique.

Il est par ailleurs intéressant de noter, qu'aujourd'hui, plusieurs marques horlogères tentent de développer leur propre mouvement micro-rotor. C'est notamment le cas de la maison Yema et de son Calibre CMM.20, le tout premier mouvement français équipé d'une mini masse oscillante. Cocorico !

Montre automatique : avantages et inconvénients

AVANTAGES

- Pratique : une fois le mouvement remonté de quelques tours de couronne, la masse oscillante d'une montre automatique lui permet de fonctionner naturellement.

- Facile à trouver : l'offre de montres automatiques modernes est aujourd'hui très abondante sur le marché, quasiment toutes les marques en proposent. De plus, la montre automatique se décline aujourd'hui dans une large variété de styles, des pièces sportives aux modèles plus habillés en passant par les références versatiles, parfaites pour la vie de tous les jours.

- Accessible : il est aujourd'hui possible de trouver une montre automatique à son goût, et cela, quel que soit son budget. Les prix vont de moins de 100€ pour les modèles les plus accessibles à plusieurs millions d'euros pour les plus onéreux.

- Entretien facile : certains des mouvements automatiques les plus répandus du marché proposent un très haut niveau de fiabilité. Ceux-ci sont, parfois aussi, bien connus de tous les horlogers qui peuvent intervenir dessus en vue de réaliser une révision ou bien une réparation.

- Durabilité : une montre automatique peut être conservée toute la vie et transmise aux générations futures si elle est correctement entretenue. D'ailleurs, un modèle vintage de ce type peut tout à fait être utilisé au quotidien si vous en prenez un minimum soin.

INCONVENIENTS

- Epaisseur : une montre dotée d'un mouvement automatique reste, souvent, relativement épaisse. Si cela ne pose pas de problème particulier sur les modèles sportifs, la conclusion peut être toute autre pour les pièces plus habillées, censées faire preuve de discrétion. Et cela est d'autant plus vrai avec les montres modernes, mais après, tout est une question de goût !

- Bruit : certaines montres automatiques peuvent se révéler légèrement bruyantes à l'usage. C'est la masse oscillante qui est ici en cause. Sa course, entraînée par les mouvements du poignet, peut la rendre un tout petit peu perceptible à l'oreille. En somme, rien de grave, mais cela a parfois le don d'irriter les passionnés les plus pointilleux.

- Poids : les montres automatiques incorporent un mouvement pouvant se composer de plus d'une centaine de pièces ainsi que d'une volumineuse masse oscillante. La résultante de cela est que certains modèles peuvent se révéler assez lourds au poignet. Cette relative lourdeur pourra être vue comme un inconvénient par certains alors qu'elle sera appréhendée comme un plus par d'autres.

Que vous choisissiez une montre pourvue d'un mouvement mécanique à remontage manuel ou bien une autre équipée d'un mouvement mécanique à remontage automatique, retenez que, dans tous les cas, votre tocante sera relativement sensible aux chocs. Mais rassurez-vous ! Si vous êtes un minimum précautionneux et que vous ne faites, par exemple, pas de travaux avec votre montre au poignet, cela ne devrait poser aucun problème.

De plus, une montre mécanique, quelle que soit sa nature, nécessitera de passer chez un horloger tous les 7 à 10 ans (environ) pour une révision complète.

Les principales marques qui produisent des mouvements mécaniques

Afin de mieux comprendre encore l'univers des mécanismes de montres, il est important d'avoir à l'esprit l'idée que toutes les manufactures horlogères ne produisent pas leurs propres mouvements.

Lorsqu'une firme développe, en interne, un mouvement en vue de l'intégrer à ses montres, on parle alors de « mouvement maison », de « mouvement manufacture » ou encore de « mouvement in-house ». Toutes ces appellations que vous retrouverez sur les blogs et les autres forums horlogers désignent la même chose.

Mouvement automatique manufacture Audemars Piguet (Source : La Cote des Montres)

Développer un mouvement de cette nature prend un temps considérable et demeure surtout très coûteux. De plus, cela représente un certain risque pour les marques qui, une fois le mécanisme produit, doivent pouvoir le rentabiliser sur de très gros volumes. Les montres équipées d'un calibre manufacture représentent ainsi une vision d'ensemble et sont, souvent, hautement respectées par les collectionneurs. Avoir un calibre maison dans sa tocante est considéré comme un plus !

Lorsqu'une marque de montres décide de faire appel à une entreprise tierce pour se fournir en mouvements, elle utilise des « ébauches ». Pour faire simple, les ébauches sont des mouvements livrés en kit, à savoir avec des pièces non assemblées. Une fois les ébauches reçues, les marque se chargent ensuite de les assembler, voire parfois de les personnaliser afin de les adapter au mieux à ses montres. Pour utiliser les bons termes, on dit qu'elle « emboite » des mouvements.

Si certaines maisons très puissantes et/ou de luxe sont en capacité de proposer des montres avec un mouvement manufacture, la majeure partie des marques horlogères font aujourd'hui appel à des sociétés spécialisées afin de se fournir en ébauches.

Le monde horloger compte aujourd'hui un grand nombre de fabricants d'ébauches parmi lesquels nous retrouvons ETA/Valjoux (groupe Swatch), Sellita, Miyota (groupe Citizen), Soprod (groupe Festina), SeaGull, Seiko, La Joux-Perret… Vous l'aurez compris, la liste est longue !

Les principaux fabricants d'ébauches

Ces entreprises pouvant être d'origine suisse, japonaise, chinoise ou française, il est désormais possible de se fournir en ébauches aux 4 coins du monde. Mais attention à ne pas faire le raccourci de dire que toutes les ébauches se valent. En effet, il existe des ébauches dans toutes les gammes de prix. Ainsi, si certains modèles bon marché sont privilégiés pour équiper les montres d'entrée de gamme, d'autres, plus haut de gamme, sont quant à eux souvent sélectionnés en vue d'accompagner les garde-temps les plus luxueux.

Mouvement automatique Miyota 8215 (Source : Miyota)

Certaines ébauches ont été produites pendant plusieurs décennies, à des millions d'exemplaires. C'est ainsi que le Miyota 8215, l'ETA 2824/2, le Valjoux 7750 ou encore l'ETA 2892 A2 ont su s'imposer comme des modèles incontournables, connus de la plupart des passionnés de montres.

Quel point commun partagent les montres suivantes ?

Montres automatiques avec mouvement Sellita SW200

Elles utilisent toutes pour base le même mouvement Sellita SW200 !

Et là, vous remarquez quelque chose… Certaines marques de montres très connues comme Seiko ou Citizen fabriquent des mouvements manufactures et fournissent aussi d'autres maisons horlogères en ébauches. En effet, cela est bien juste.

Ainsi, un mouvement Miyota (groupe Citizen) pourra être considéré comme un calibre maison s'il est monté dans une montre Citizen. En revanche, le même mécanisme placé dans une montre dont la marque n'appartient pas au groupe Citizen ne sera pas considéré comme manufacture. Tout est ici question de filiation.

Retenez aussi qu'un même mouvement ébauche peut être proposé dans diverses qualités. Chez ETA, par exemple, le calibre 2824 est disponible dans les grades « Standard », « Elabore », « Top » et « Chronometer ». Tous proposant des finitions ainsi que des niveaux de performance différents.

Mouvement Valjoux 7750 certifié chronomètre (Source : The Naked Watchmaker)

Les appellations peuvent varier d'une marque à l'autre. De son côté, Sellita utilise par exemple les nomenclatures « Standard », « Special », « Premium », et « Chronometer » pour indiquer la qualité de ses mécanismes.

Enfin, sachez qu'aujourd'hui, la tendance est au développement de mouvements maison. Plusieurs marques à l'image d'Oris avec son calibre 400, de Yema avec son CMM.20 ou encore de Tudor avec son Calibre Manufacture MT5601 ont souhaité rejoindre cette aventure, souvent synonyme de montée en gamme.

Quelle est la précision d'une montre mécanique ?

La précision d'une montre mécanique s'exprime en « dérive » et se mesure en secondes par jour. Si celle-ci est généralement comprise entre +/- 30 secondes par jour, elle peut cependant atteindre les +/-2 secondes par jour sur les montres les plus haut de gamme.

Test de précision d'une montre sur un outil timegrapher (Source : Vintage Watch INC.)

Profitons-en pour rappeler ici un point important : la précision d'une montre mécanique, même très haut de gamme, ne pourra jamais rivaliser avec celle offerte par une montre à quartz !

Car, si les montres mécaniques affichent généralement une précision tout à fait satisfaisante pour un usage quotidien, certains modèles peuvent avancer (ou retarder) de plusieurs secondes voir minutes, cela au bout de quelques jours seulement. C'est pour cette raison-là que plusieurs garde-temps mécaniques nécessitent une remise à l'heure de temps à autre.

Pour reprendre l'exemple des mouvements ETA dont nous parlions juste avant, sachez que, suivant leur niveau de finition (appelé « grade »), ils peuvent présenter un niveau de précision très variable. Pour illustrer cela, voici, les données de réglage communiquées au sujet du mouvement 2824-2 :

- Grade Standard : mouvement ajusté dans 2 positions avec une précision comprise entre +/-12 secondes et +/-30 secondes par jour.

- Grade Elabore : mouvement ajusté dans 3 positions avec une précision comprise entre +/-7 secondes et +/-20 secondes par jour.

- Grade Top : mouvement ajusté dans 5 positions avec une précision comprise entre +/-4 secondes et +/-15 secondes par jour.

- Grade Chronometer : mouvement livré avec certification chronométrique COSC (pas de panique, nous allons bientôt voir ce que cela signifie).

Dans les faits, une montre donnée pour fonctionner avec une précision comprise entre +/-30 secondes par jour pourra ainsi afficher une importante dérive de -30s/jour comme une dérive très minime de +2s/jour. Tout cela est finalement un peu de la loterie !

Montre Tudor certifiée chronomètre COSC (Source : Montredo)

Si vous voulez être certain de faire l'acquisition d'un garde-temps mécanique ultra précis, il faudra alors vous tourner vers ce que l'on appelle une « montre chronomètre » (à ne pas confondre avec une « montre chronographe » qui, elle, permet de mesurer des intervalles de temps).

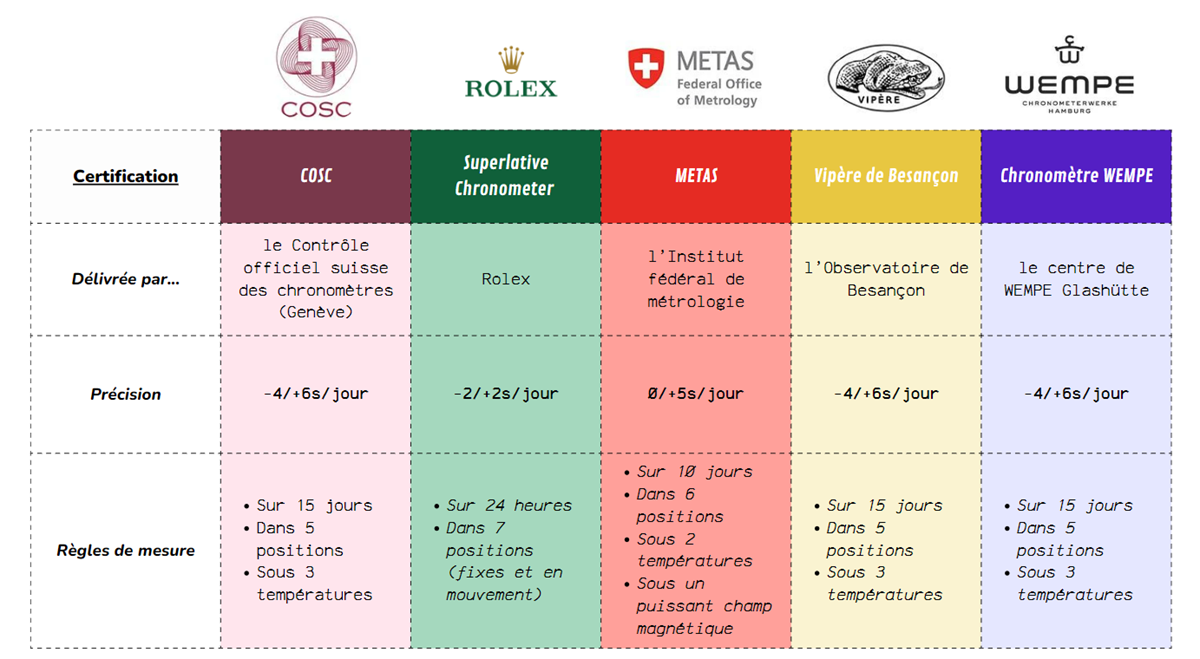

En outre, les montres chronomètres sont des modèles ayant passé toute une batterie de tests rigoureux afin de vous offrir un excellent niveau de précision. Aujourd'hui, les certifications les plus célèbres sont le COSC, le Rolex Superlative Chronometer, le METAS, la Vipère de Besançon ou encore le Chronomètre WEMPE. Toutes présentent des particularités et des marges de tolérance différentes…

Les principaux organismes de certification chronométrique et leurs critères

Si ces 5 certifications chronométriques sont les plus populaires, sachez qu'il en existe encore bien d'autres comme le « Poinçon de Genève », le « Poinçon Patek Philippe », la « Norme Grand Seiko » ou encore la « Qualité Fleurier ».

Comme nous venons de le voir à travers ce guide, les montres mécaniques à remontage manuel et celles à remontage automatique sont considérées comme le must de l'horlogerie. Leur fonctionnement découle d'un long, très long savoir-faire horloger, c'est d'ailleurs bien pour cela que certains ne jurent que par elles ! Si toutes les deux possèdent des avantages certains, elles présentent néanmoins une poignée d'inconvénients qu'il faudra prendre en compte avant de vous lancer dans un quelconque achat.

Retenez enfin que même si les montres mécaniques peuvent être vues comme un symbole de noblesse horlogère, leur précision ne peut pas rivaliser avec celle offerte par les montres à pile ou les modèles connectés. Entre tradition et technicité, il vous faudra donc arbitrer !